“…このような愚行に走る勇者が現れることを願ってやまない”(2006年脊振討伐活動レポート結び)

この2011年の春合宿にて、5年ぶりに復活させました!

佐賀県と福岡県の県境にまたがり、超大型加速器ILCの建設候補地としても知られる脊振山地。その脊振山地を、東は基山から西は十坊山まで、 2泊3日、約80km、総行動時間37時間に及び歩き通した全山縦走の記録です。

文;いび

JR原田駅→基山→永山峠手前

永山峠手前→雷山

雷山避難小屋→十坊山→JR福吉駅

この日の行動時間;10時間7分(休憩含む)

出会った登山客;0人

この日の行動時間;14時間28分(休憩含む)

出会った登山客;7人

この日の行動時間;12時間37分(休憩含む)

出会った登山客;0人

※コースタイムについて。

主に山と高原地図記載のデータを参考に進んだが、このデータはサブザック装備の日帰り登山を想定したものと思われる (確かに、この山域をメインサックで登ることは普通ない・・・)。そのために(特に 1,2日目で)予定コースタイムから大幅に遅れる結果となってしまった。計画段階でその点を考慮出来なかった点は反省したい。

<感想>

総行動時間37時間、毎日行動時間が10時間越え。80km近い山道を西の方角へひたすら歩く。 見かけはとても非生産的な活動である。では何のためにやったか?それはただ一つ、脊振全山を歩き通す、それだけである。

正直言って楽しいものではなかった。無理やりに歩き通したために、それぞれの山で味わえる面白さを台無しにした感がある。 脊振の山を楽しむには、1日で1,2つの山を登るのがちょうどいいと思う。

しかし“全山を歩き通した”この事実は何にも代えがたいものである。この企画の意義の全てはここにあると思う。ほとんどの人には理解してもらえないことだろうが、この経験はひっそりと自分の中で誇りにしたい。

そして、この全山縦走というワンゲルの伝統企画を、これからも後輩が引き継いでもらいたい。他の合宿では味わえないものがここにはあると確信する。 2泊3日でも十分なボリュームとは思うが、願わくは5年前の先輩方が成し遂げた、1泊2日で歩き通す猛者が現れることを期待したい。

この2011年の春合宿にて、5年ぶりに復活させました!

佐賀県と福岡県の県境にまたがり、超大型加速器ILCの建設候補地としても知られる脊振山地。その脊振山地を、東は基山から西は十坊山まで、 2泊3日、約80km、総行動時間37時間に及び歩き通した全山縦走の記録です。

文;いび

JR原田駅→基山→永山峠手前

永山峠手前→雷山

雷山避難小屋→十坊山→JR福吉駅

3月7日(月)

JR原田駅→基山→永山峠手前

| キロ | 場所 | 時間 | |

| 博多駅 | 7:02 | 7:02発普通列車の最後尾車両にて集結。地下鉄博多駅6:59着の列車から間一髪乗り継いだことはここだけの話。 | |

| 0.0 | 原田駅 |

7:34着 8:03発 |

往路交通がほんの32分で終了。これまでのワンゲル合宿で最短記録であろう。 駅近くの公園でパッキング、ストレッチをした後登山口へ。 |

| 4.8 |

基山登山口 (水門跡) |

9:22着 9:28発 |

登山口まで1時間ほど、結構遠い。そこまで歩かずとも登山口があるらしいが、見つけられなかった。途中、九州道の基山で食事・買い出しを含めた休憩を15分取る。 登山口に到着し再度パッキング・体温調節をした後、いよいよ出発!ここから十坊山までの一大ロマンの始まりではあるが、スタートが近場の里山らしい地味な登山口で、メンバー一同気分が高まることはなかった。  |

| 5.9 |

基山 (404m) |

9:55着 10:10発 |

30分足らずで基山(きざん)山頂到着。これから延々と続く中で最初のピークだ。山頂は広い草原で、360>度展望が効き、気軽に登れる山としてお勧めである。 これから向かう縦走路・東の方角を見やると遠くの山頂に数本のアンテナが 「あれ脊振山ですか?」 「いや、あれは九千部山のテレビ局のアンテナだよ」 「………orz」 九千部山はこの日の行程のまだまだ中間の山。パーティー一同に絶望感が漂う。  (アンテナは見えにくいと思いますが、奥に見える一番高い山が九千部山です) |

| 10.6 | 柿ノ原峠 |

11:40着 12:09発 |

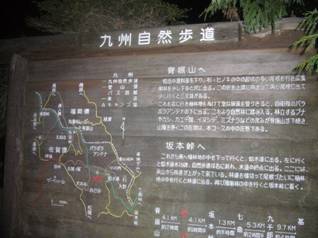

基山から金山までは九州自然歩道のお世話になる。脊振山まで24.5kmとあり、先は長い。 ここから縦走路であるが最初の1時間強は林道歩き。無論テンションは上がらず、果たしてこれはヤマ合宿かという疑問さえわいてきた。  そんな憎い林道から解放された後、風情ある石畳の道を登り、谷を下ると峠を越える県道へ出た、柿ノ原峠である。ピークを越え峠で車道を横切る、十坊までの縦走中基本このパターンの繰り返しである。たびたび下界が現れるので複雑な感覚である。 |

| 12.8 | 大峠 |

13:01着 13:08発 |

大峠手前から雨が降り出したため、カッパを着用。樹林帯の中を黙々と進む。 |

| 15.6 |

九千部山 (848m) |

14:20着 14:45発 |

MTBバリア用の黄色のロープをかいくぐりながら進む。

山頂のアンテナが目と鼻の先にまで来てもうすぐ到着か、と思いきや縦走路はそこから一度100m下の鞍部へもっていき山頂に向かわせるルートになっていた。

これまで稼いだ標高を山頂目前で失われ、一同ひどくへこんだ。ともあれ、基山から彼方に見えた山に辿り着きほっとしたが、この日の目的地はまだまだ先である。この辺から時間の遅れが気になり始めた。 |

|

三国峠 (三領堺峠) |

15:30着 15:38発 |

降り続いていた雨は幸い止んできた。ここからのルートは山と高原地図にも載っており、そのコースタイムを参考に進む。この区間はアップダウンが少ないうえ道の状態がよく快調に飛ばしていったつもりが、コースタイムを

10分オーバーした。 一体・・・? ちなみに三国とは筑前、肥前佐賀領、肥前対馬領であり、その三国の境界のようだ。  |

|

| 19.9 | 七曲峠 |

16:27着 16:33発 |

このあたり眺望は楽しめないが、縦走路中いたるところに国境を示す石があり、往時を偲ぶことができる。数百年前なわばり争いでもあったのだろうか。 時間を縮めたい気持ちもあり坂本峠まで1ピッチで行きたかったが、疲れと足の痛みが現れ始めたため小休憩をとった。 |

| 21.2 | 坂本峠 |

17:04着 17:12発 |

七曲峠からの急登を登り送電線のそばを通過すると、長く続いた樹林帯を抜け、のどかな景色が広がった。 ほどなくして国(酷)道385号線に合流し坂本峠へ。酷道マニアには有名な峠であろう。例のバリアも健在!  この後方(福岡県側)は2車線だったのが印象的だった。 この区間もコースタイムを10分オーバーした。時間は17時を回り、蛤岳まで辿り着けるか焦りを感じ始めた。 |

| 約23 | 永山峠手前 | 18:10着 |

坂本峠から蛤岳まで山と高原地図では1:10、九州自然歩道の看板では2時間、これまでのペースを思うと後者の

2時間かかるとみた。19時到着か。途中から夜間行軍となるためヘッ電を装着し、不安の中坂本峠を出発した。疲労、痛む足をこらえ歩を進めるものの、

3人の中でペースに大きな差が生じ始めた。

辺りも暗くなりこの状況で今日中に蛤岳到着は無謀と判断。永山峠手前の縦走路脇の広いスペースを見つけテントを張りビバークすることにした。 その日の米はこれまで炊いてきた中でひどく芯の残ったものだった。それ程、おいしく炊く気力の無いほど疲れた。 |

出会った登山客;0人

3月8日(火)

永山峠手前→雷山

| キロ | 場所 | 時間 | |

| (出発) | 4:38発 |

3時起き4時半発。もっと早く出発するべきだろうが、夜も明けない暗い中、通ったことのない登山道をあまり歩きたくなかったためである。 前日の蛤岳までのロスがあるが、今日は何としてでも雷山の避難小屋に着かなければ十坊に着けない、しかし昨日のペースだとコースタイムをオーバー…そんな焦燥感にかられながらスタートした。 |

|

| 永山峠 |

4:57着 5:02発 |

この時間は真っ暗。しかも赤テープはほとんど無し! 地形図とコンパスの針、そして地面を踏みしめた時の感覚(踏み跡)を頼りに恐る恐る進む。なんとかルートを外すことなく永山峠に着いたが、遭難せずにすんでホッとした。とにかく怖かった。 |

|

| 25.3 |

蛤岳 (862m) |

5:27着 5:41発 |

しばらく林道歩き。そばをゴーゴーと流れる水の音が聞こえるが、これが蛤水道だろう。江戸時代に佐賀県側の田畑に水を送るために作られた水路でとても興味深い史跡だったが、なにせ辺りが真っ暗なため、そばにいながら耳でしか確認できない、残念。 その後急登をのぼりつめ、前日の目標地であった蛤岳に到着。山頂にある、山名の由来となった蛤岩の上からは、まだ夜も明けない佐賀平野に灯る明かりが映し出され、とても美しかった。  「佐賀って意外と建物が多いんですね・・・」(by メンバーの島根県民) |

| 29.4 |

脊振山 (1054m) ※脊振山地最高峰 |

7:29着 8:08発 |

夜も明け出し、あけぼのの空の下、自然林の中を爽やかな気分で進む。谷にはまだ雪が残っていた。 途中にはダイナミックに崩壊した橋が!  迂回道らしい道は特に整備されておらず、橋の下を慎重に歩いた。治す気はあるのだろうか… その後一度鞍部に下らされた後、長い木道を通り、南公園を思わせる階段を登りつめ、脊振山の自衛隊ゲートに到着。ちょうど出勤時間か、自衛隊関係者の車が次々に入っていった。名物(?) の自販機で購入したドリンクで体を潤した後、ザックを置いて山頂までピストン。パラボナアンテナが邪魔だったが、山頂からは福岡市内・佐賀県側がよく見え、さらには明日の経由地、羽金山のアンテナも見えた。  |

| 33.4 | 椎原峠 |

9:20着 9:38発 |

椎原峠まではアップダウンが少なく、1ピッチで快調に飛ばした。ヤブ漕ぎを強いられながらも椎原峠に到着。 |

| 38.0 |

金山 (967m) |

11:51着 12:11発 |

椎原峠出発してすぐの鬼ノ花鼻岩からの景色が抜群ということで立ち寄ってみる。たしかにそこの断崖絶壁からは、シーサイドももちを正面に福岡市内が一望できとてもよい。そして日差しがとても気持ちよく、いつまでもこの崖で昼寝したい気分であった。 小爪峠を挟み、いくつものピークに心を折られながらも金山の肩に到着。距離的にやっと合宿折り返しである。私1人だけ山頂までピストンしたが、山頂にてこの合宿初めての登山客に出会った。基山から来て、これから十坊まで行きますと言うと、きょとんとされた。 |

| 41.5 | 三瀬峠 |

13:54着 14:06発 |

金山からしばらく下った先の分岐で、基山からずっと歩いてきた九州自然歩道とお別れである。九州自然歩道はこの先北山ダムへ通じており、いつかそちらの方へも行ってみたい。 途中縦走路を外れ谷へ下るハプニングもあったものの、無事三瀬峠へ。11月、佐賀バルーンを見に真夜中をチャリでこの峠を必死に越えたのを思い出す。思えばこの日はコースタイムをそこまでオーバーせず来ている。今日は暗く前に雷山の避難小屋まで行けると、気持ちに余裕が出てきた。ただ、それがこの先再び焦りに変わる。 |

| 46.1 |

井原山 (983m) |

16:12着 16:29発 |

中間の新村分岐まではこれまでと変わらぬ縦走路だった。ただそこから井原山山頂の荒れ具合は酷いものだった。まず、例年より今年は雪が降ったためか、垂れた木の枝が完全に道を塞ぎ、それがメインザックにひっかかり全然前へ進めない。加えてこの辺りはまだ雪が残っているうえ、雪に残っている足跡は薄くてバラバラ、さらに赤テープが少ないため、いったいどこを歩けばよいか、ルートを探すのにかなり苦労した。 終盤で何度も現れるニセピークに泣かされながらも、やっとの思いで井原山に着いた。1時間近くのオーバー…ただ山頂からの景色は福岡県側・佐賀県側360度一望でき、それまでの辛さを忘れさせてくれた。  |

| 50.1 |

雷山 (955m) |

18:35着 18:40発 |

井原山を出発した後も、荒れ具合は変わらなかった。道を塞ぐ木の枝、雪、ヤブ・・・ほんとうっとうしい。さらに日が暮れだしたために時間的な焦り、空腹、疲労、足の痛み・・・そんなものが合い重なり、メンバーの雰囲気は最悪なものに。一色触発のムード。そんな空気をお互い感じながらも、しかし歩かなければ辿り着かない、自分だけきついと言っていられない、ただ黙々と進んだ。この日もヘッ電装備。コースタイムを1時間以上オーバーし、途中でビバークしようかと諦めかけながらピークを登ると、なにやら見覚えのある光景が…やった、雷山山頂!この時の安心感はたまらなかった。 |

| 50.6 | 雷山スキー場避難小屋 | 19:06着 |

山頂からは(旧?)雷山スキー場のゲレンデを下るだけである。しかし、この急な下り坂が、痛めた足・膝にぐいぐい響く。真っ暗な中小屋を見つけ、2日目の行程を終えた。蛤岳手前からここまで14時間30分、ピークを越え、ヤブ・枝・雪に邪魔されながら歩きほんとに疲れた。そして1日でメインサックを担ぎこんな時間歩いたのは初めてだ。しかし、無事に雷山まで辿りつけてなによりである。 小屋は広く快適だったが、その分、外とあまり変わらない寒さだった。この日の米も歯ごたえがあった。そしてポトフに入れる一品に味噌汁の具の素を選んだのには、とても後悔した。 |

出会った登山客;7人

3月8日(火)

雷山避難小屋→十坊山→JR福吉駅

| キロ | 場所 | 時間 | |

| (出発) | 5:35発 |

ここからは荒川峠までは点線ルートであり、この合宿最大の山場である。この日も夜間行軍はなるべく避けたく、5:30出発とした。 この日の予定コースタイムは一番長い。しかし2日間ともコースタイムを大幅にオーバーしており、さらにこれまでより道が荒れるとなると、はたして十坊に辿り着けるのか、とてもあやしくなった。正直なところ昨日の夜から脳裏に“エスケープ”の文字がよぎっていた。 |

|

| 53.0 | 長野峠 |

6:47着 6:56発 |

点線ルートが示すように、縦走路はこれまでとうってかわって、貧弱なものであった。昨日と同様に、ヘッ電をつけ、コンパスの磁針の向きと踏み跡を頼りに、真っ暗な中を手さぐり進む。今思うと、よく遭難せずに済んだ。峠到着頃には空が明るくなった。 |

| 56.9 |

羽金山 (900m) |

8:51着 8:58発 |

これまでと比べ踏み跡が薄く、どこを歩けばいいかはっきりしない場面に多々出くわすが、案外赤テープ、道標が要所にあり、そこまで困らなかった。しかし、赤テープだけに頼ると時に思いもよらぬ所へ導かれる。というのも、前にこの区間を歩いた時、赤テープだけを追っていたら、いつしか佐賀県側に下山してしまい、大変な思いをしたことがあるからだ。 その赤テープ、標識を頼りつつも、基本は地形図とコンパスを片手に読図しながら慎重に進んでいった。遭難地点を通過し、山頂手前の644鞍部までやってきた。 ここから山頂までは標高差250mの直登である。見上げると踏み跡が頂上へ、カーブすることなくまっすぐ一本に伸び、絶句した。地形図の登山道も、等高線に対しほぼ垂直に描かれている。これは腹をくくって登るしかなかった。途中何度か足を止めながらも気合で登った。登り切った先に空まで見上げるほどの大きな電波塔が、羽金山だ!フェンスに沿って敷地を外回りし、送信所のゲートに到着。 これは日本の標準時間を送信している電波塔で、日本に2基あるうちの1つである。それがここ佐賀県の羽金山にある。これで西日本一帯をカバーしているから驚きである。  |

| 62.9 | 荒川峠 |

11:01着 11:15発 |

引き続き踏み跡の薄い、荒れた点線ルートの縦走路を進む。しかしこの3日間、ひたすら樹林帯のなかを歩き続けているためか、進むべき道を呈してくれているかのように自然と目にうつり、あまり迷うことなくスムーズに進め、難なく荒川峠に到着した。雷山〜荒川峠は展望が一切ないために通過する登山客が少なく、道が荒廃していると思われるが、散策気分を楽しめる点では面白い区間と思う。 何がともあれ、これで点線ルートを攻略でき、さらに予定よりも早く着くことができ、全山縦走達成への希望の光が見えてきた。  |

| 67.5 |

女岳 (748m) |

12:22着 12:41発 |

この区間は今年の1年合宿でとても迷ったという話を聞いていたが、一度もそんなことはなくとてもスムーズに進められた。やはり目が慣れてしまったのだろうか。女岳へはコースタイム10分縮んでの到着。60km以上歩いているというのに、前日までが嘘のようにペースがいい。 女岳からは福岡県側の景色が開けていたが、そこにはもう福岡市ではなく糸島半島の西、唐津湾が広がっていた。 だいぶ東へ来たことを強く実感した。  |

| 69.8 |

浮嶽 (805m) |

14:05着 14:23発 |

女岳から一気に下り荒谷峠へ。ここから浮嶽までは250m登りはなかなかきつかったが、ただ無心で登った。ここを越えるとあとは十坊だけだったから行けたのかもしれない。別名筑紫富士。山頂には上宮があり、信仰の山として拝められているようだ。唐津湾から吹き付ける海風がとても冷たかった。 |

| 72.3 | 白木峠 |

15:23着 15:35発 |

白木峠の標高は369m、標高差450m近くをこれでもかというほど下った。ゴールが近くなって気持ちが焦り1ピッチで行ったが、少々無理しすぎた気がする。相当足に負担かけてしまったが、ピーク残り1つと思うとこらえられた。 ところでこの日はなぜか全区間においてコースタイムを縮めている。辛さを通り越し何か見えざるものを悟ってしまったのか・・・ |

| 73.5 |

十坊山 (535m) |

16:08着 16:30発 |

心を引き締め、最後のピークへ向け出発。山頂へは30分少々で到着した、十坊山である。これにて脊振全山コンプリート! 山頂の岩の上からは360度展望が効き、東はこれまで通ってきた縦走路が、南は唐津市内が、西〜北には唐津湾が広がっていた。西の方角にはもうピークは無かった。その西の方向を背に記念写真を撮る。  海に尾根が切れていることがおわかりいただけるだろうか。まさに脊振山地の西端である。 |

| 78.4 | 福吉駅 | 18:12着 |

合宿としては下界に降りるまで気を緩められない。十坊からの下り思ったほど長かったが、下界に着いた瞬間、メンバー一同安堵感に包まれた。そして全山縦走を果たせた達成感で一杯だった。歩いている途中に聞こえた、18時の時報を知らせる夕焼け小焼けのメロディーがとても印象的だった。 棒になった足を引きずり福吉駅から筑肥線に乗車し、それぞれの家へ帰った。 |

出会った登山客;0人

※コースタイムについて。

主に山と高原地図記載のデータを参考に進んだが、このデータはサブザック装備の日帰り登山を想定したものと思われる (確かに、この山域をメインサックで登ることは普通ない・・・)。そのために(特に 1,2日目で)予定コースタイムから大幅に遅れる結果となってしまった。計画段階でその点を考慮出来なかった点は反省したい。

<感想>

総行動時間37時間、毎日行動時間が10時間越え。80km近い山道を西の方角へひたすら歩く。 見かけはとても非生産的な活動である。では何のためにやったか?それはただ一つ、脊振全山を歩き通す、それだけである。

正直言って楽しいものではなかった。無理やりに歩き通したために、それぞれの山で味わえる面白さを台無しにした感がある。 脊振の山を楽しむには、1日で1,2つの山を登るのがちょうどいいと思う。

しかし“全山を歩き通した”この事実は何にも代えがたいものである。この企画の意義の全てはここにあると思う。ほとんどの人には理解してもらえないことだろうが、この経験はひっそりと自分の中で誇りにしたい。

そして、この全山縦走というワンゲルの伝統企画を、これからも後輩が引き継いでもらいたい。他の合宿では味わえないものがここにはあると確信する。 2泊3日でも十分なボリュームとは思うが、願わくは5年前の先輩方が成し遂げた、1泊2日で歩き通す猛者が現れることを期待したい。